ユニバ株式会社の2016年度版の名刺と、オリジナルの等幅フォント’newordr’を制作しました。

アイディア

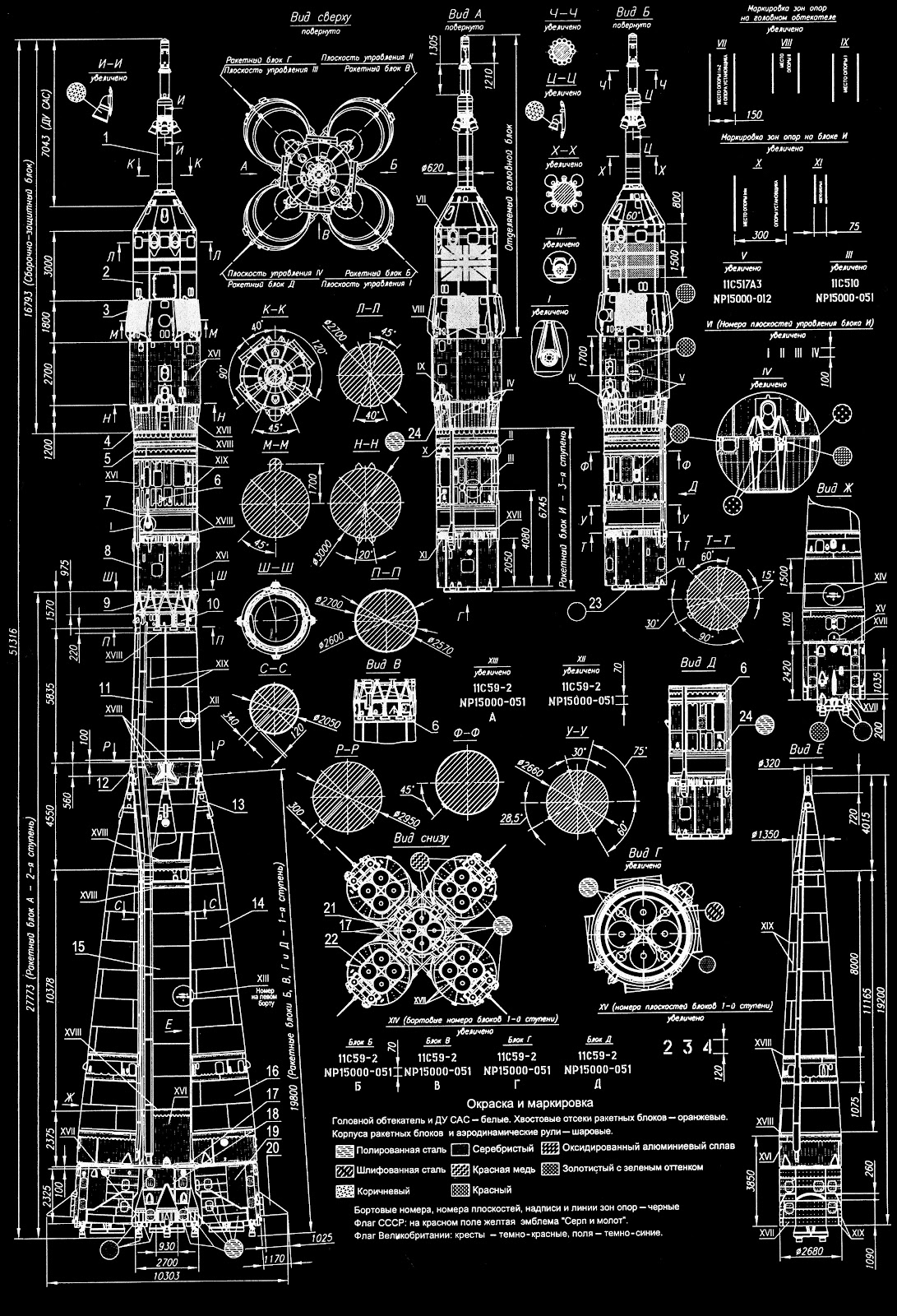

新しい名刺を作るためのリサーチをする中で、プログラミングをして表現を行う私たちの「ご先祖様」とのつながりを表現する、というテーマが明確になっていきました。「ご先祖様」とは、18世紀のジャカード織機 (プログラマブルな自動織り機) のパンチカードに始まって、ウェブブラウザに至る、画像技術、計算機、放送や通信のテクノロジーの歴史です。 今回の名刺では、画像技術の「ご先祖様」としてフィスオートメーション (OA) の技術に注目し、ジアゾ式複写機 (ブループリント) 、OCR 書体 (光学読み取りに対応する等幅書体) 、製図ステンシル、ドットプリンタ向けの帳票フォーマットなどを調べました。そして、20世紀中頃から後半にかけて主流だった技術に特有の制約に注目し、その美的な価値を独自に解釈することができないかというアイディアに至りました。ブループリントの青から白にいたる階調、低解像度でも明瞭さを保ち、機械も人間も共通して読むことを可能にする書体、低コストで大量のバリエーションを作るための厳格なグリッドレイアウトなどが、特に私たちを惹きつけました。

https://goo.gl/IK9TYG

デザイン制作過程

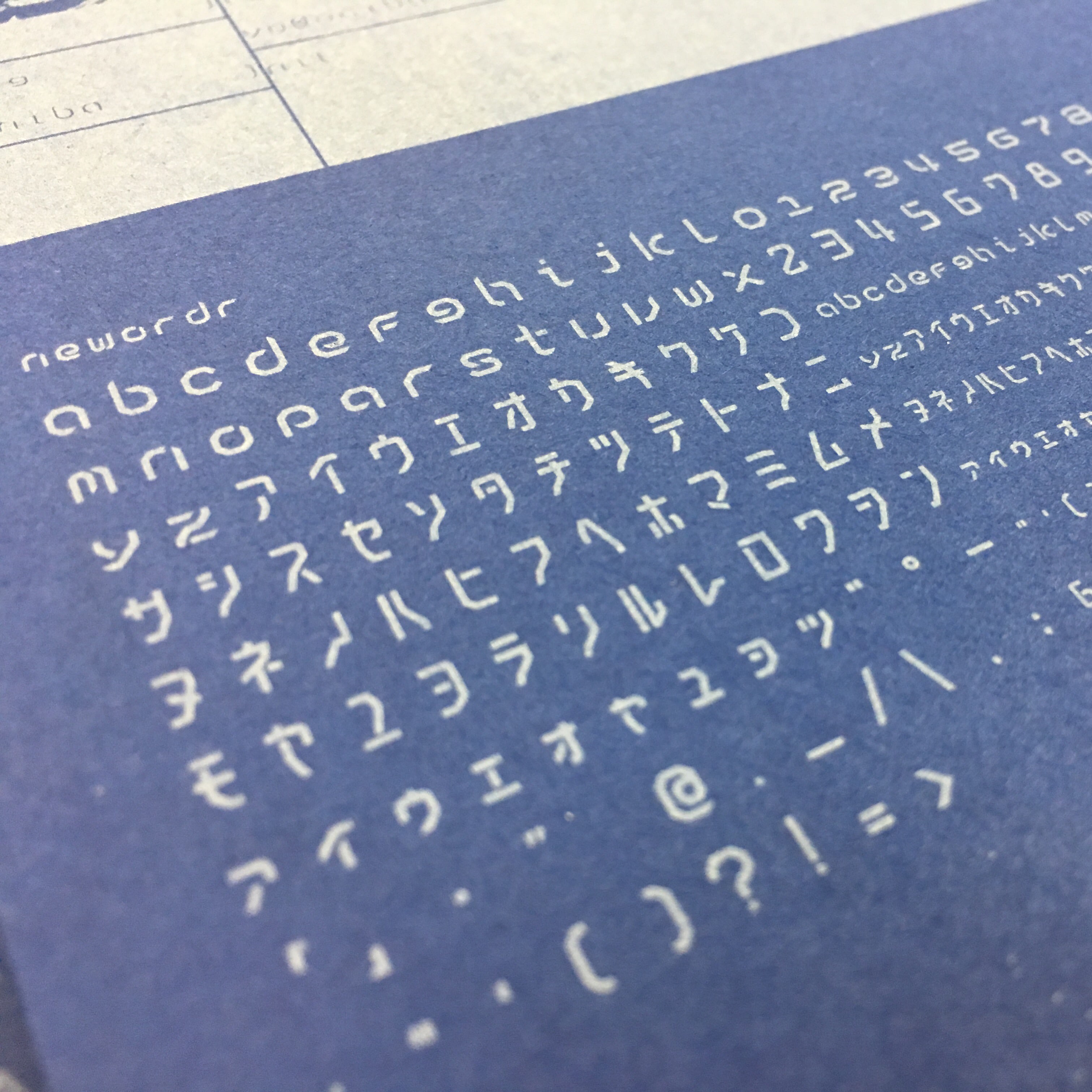

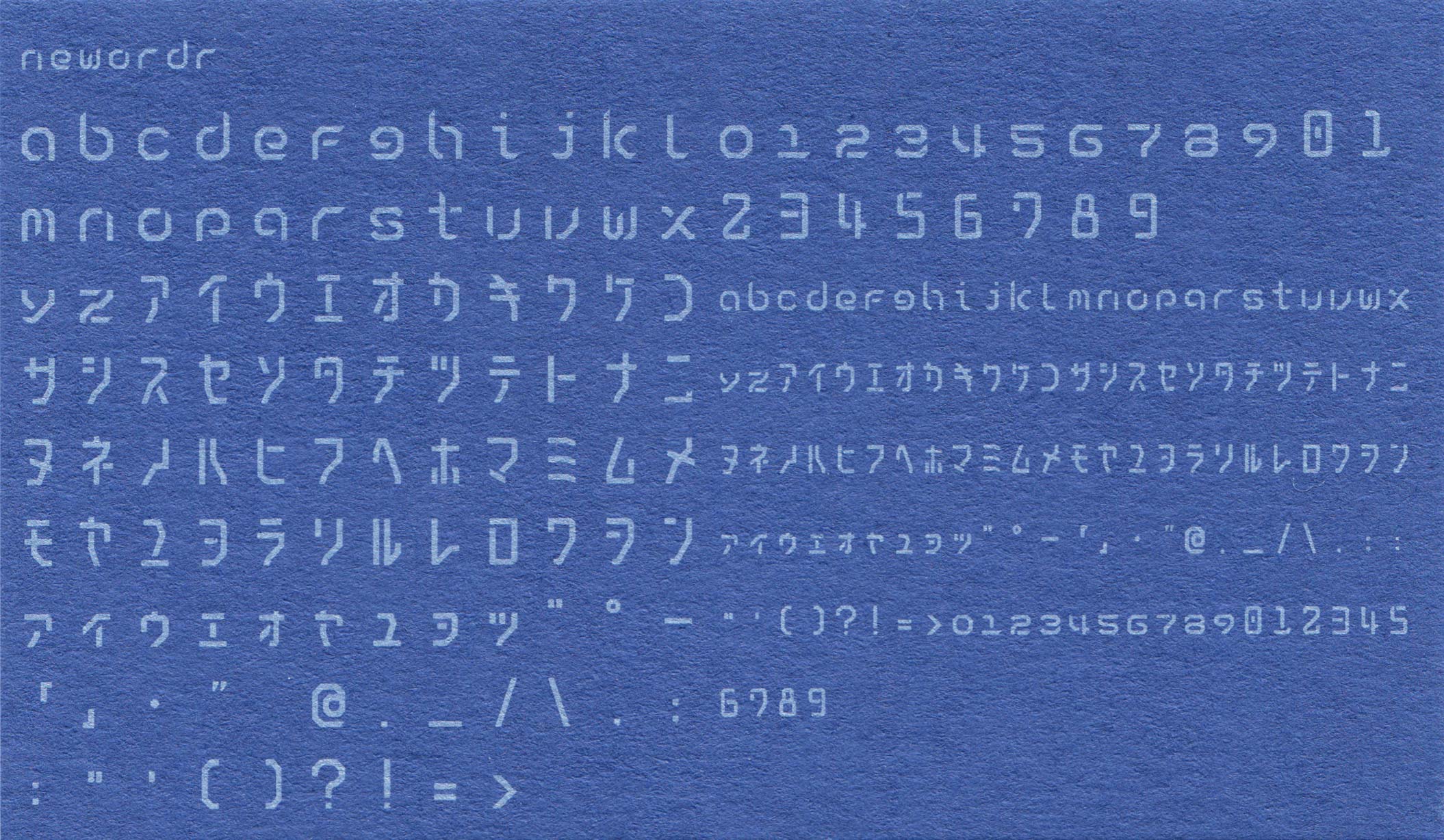

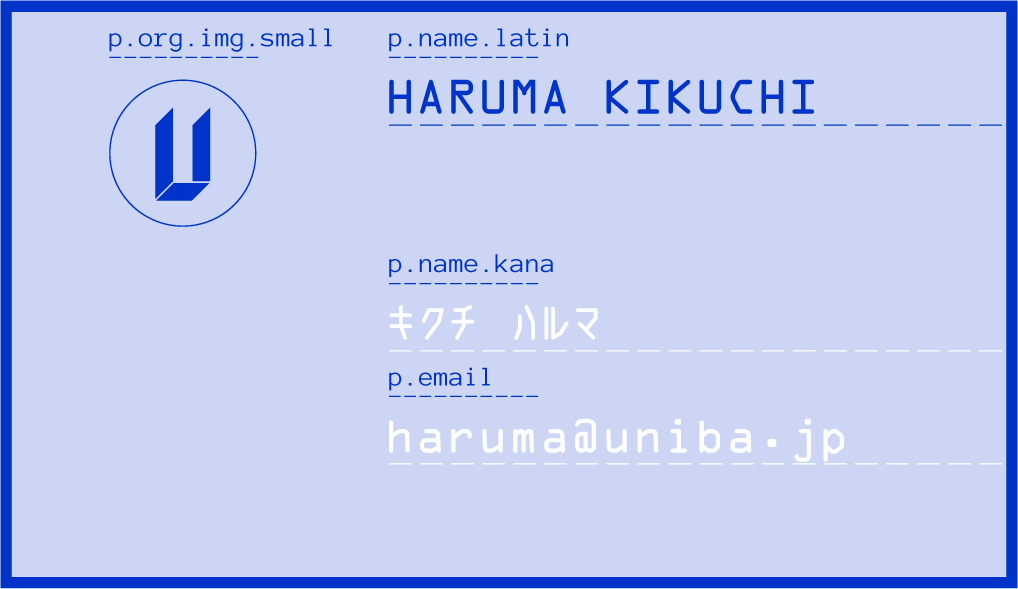

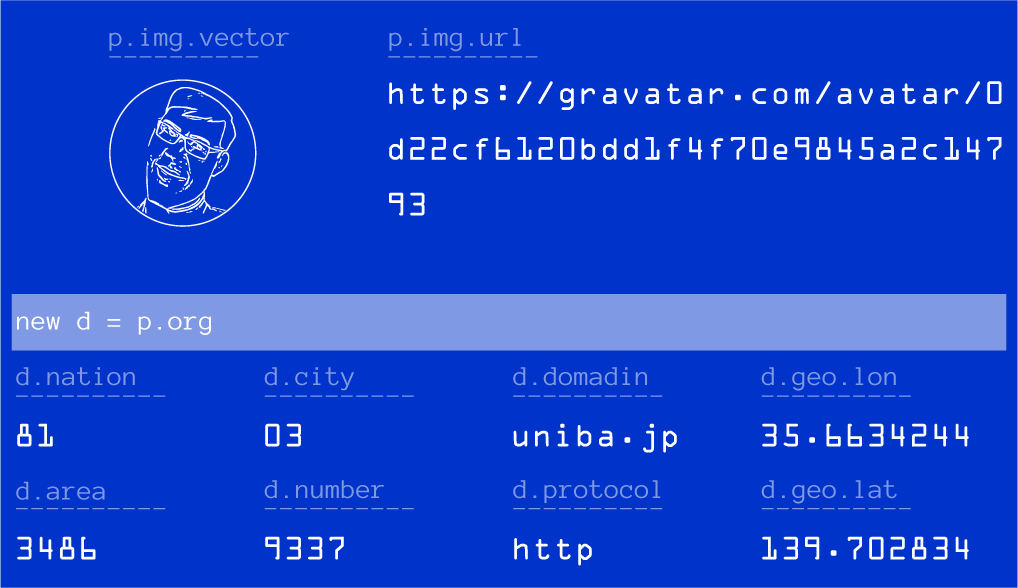

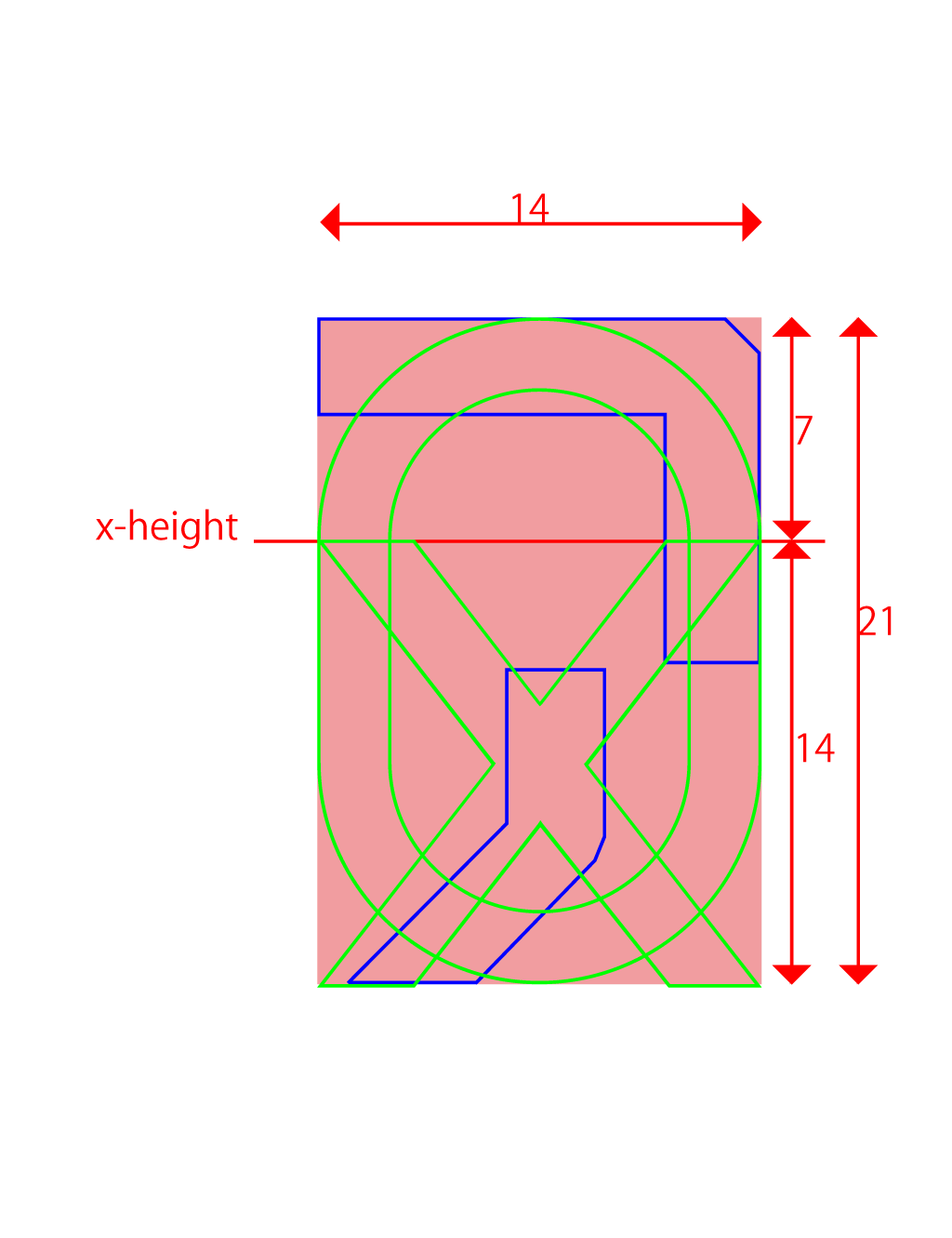

まず 3mm x 2mm のメインの文字サイズを決め、そこから 1行32文字 x 10行 のグリッドとカードサイズが決まりました。そのグリッドを使ってレイアウトを検討しつつ、並行して等幅の書体を作り、最終的に完成したレイアウトに書体を入れ込んで完成させる、というプロセスで作業を進めました。OCR 書体を参考にして、カーニングを行わないことを前提の書体を作ることと、グリッドに対して厳密で、文字が並ぶ時の折り返しなどに違和感が残るようなレイアウトを目指しました。

3mm x 2mm の文字を配置

仮の書体を使って画面分割を検討中の状態

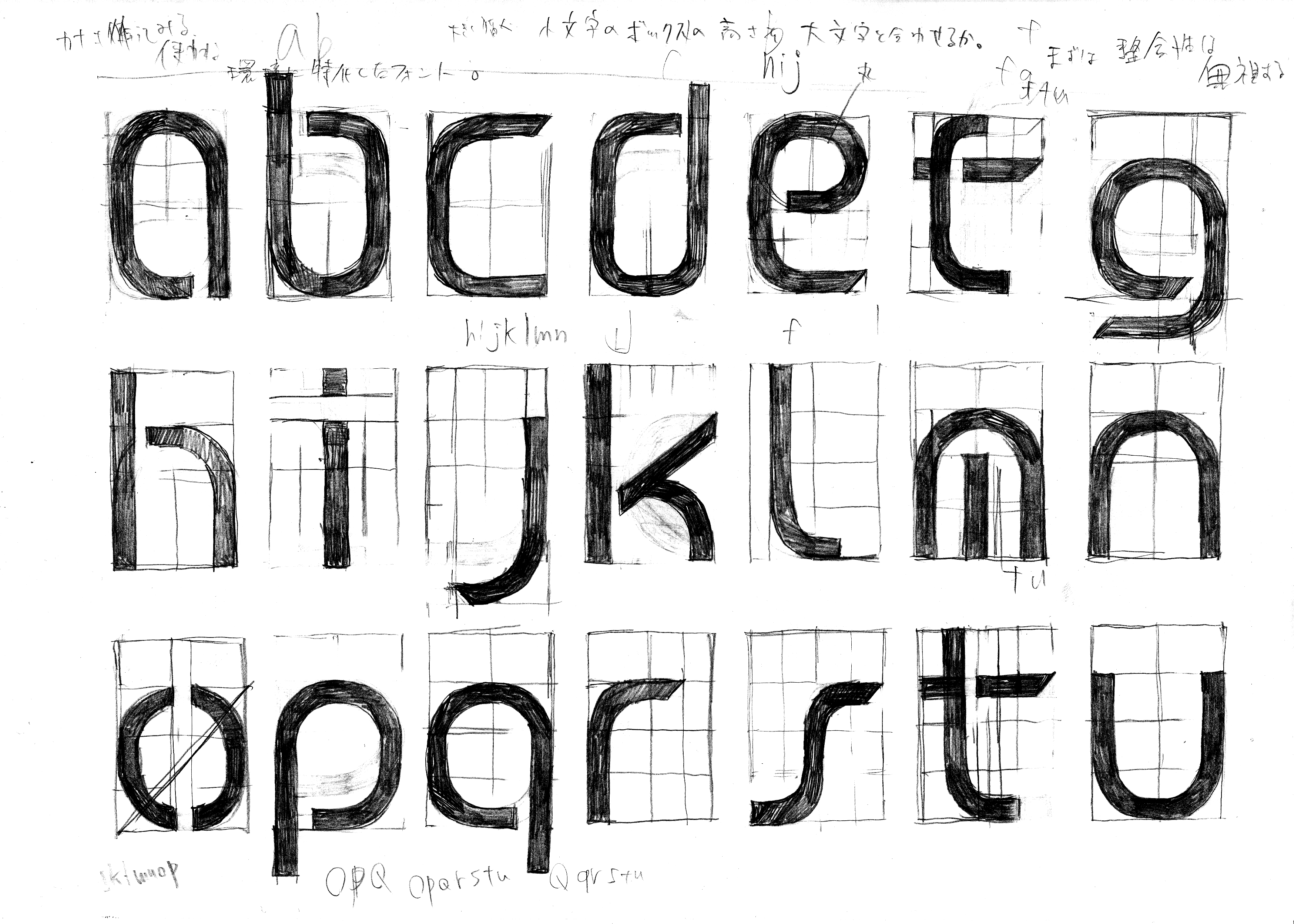

書体の初期スケッチ

印刷の問題

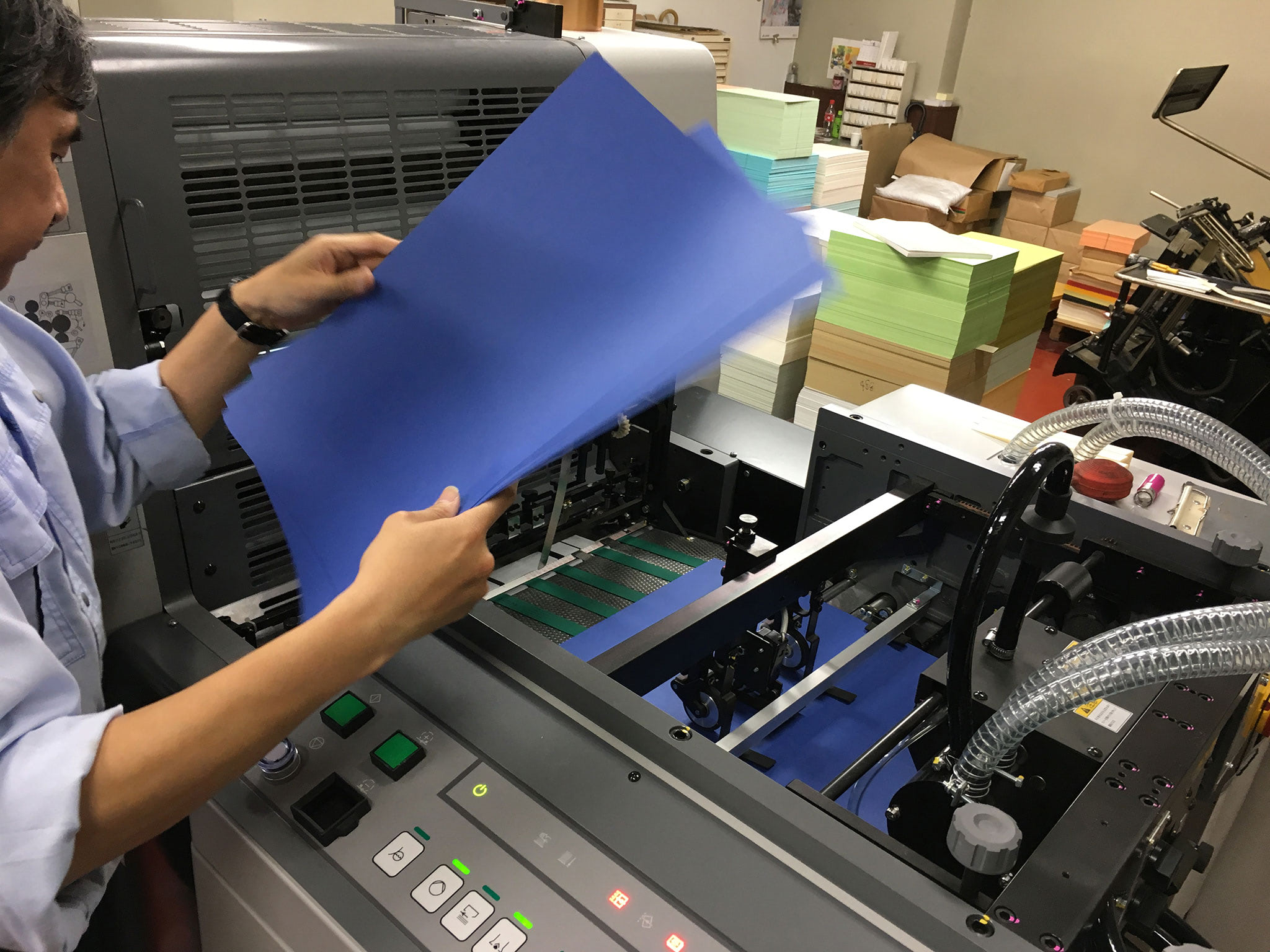

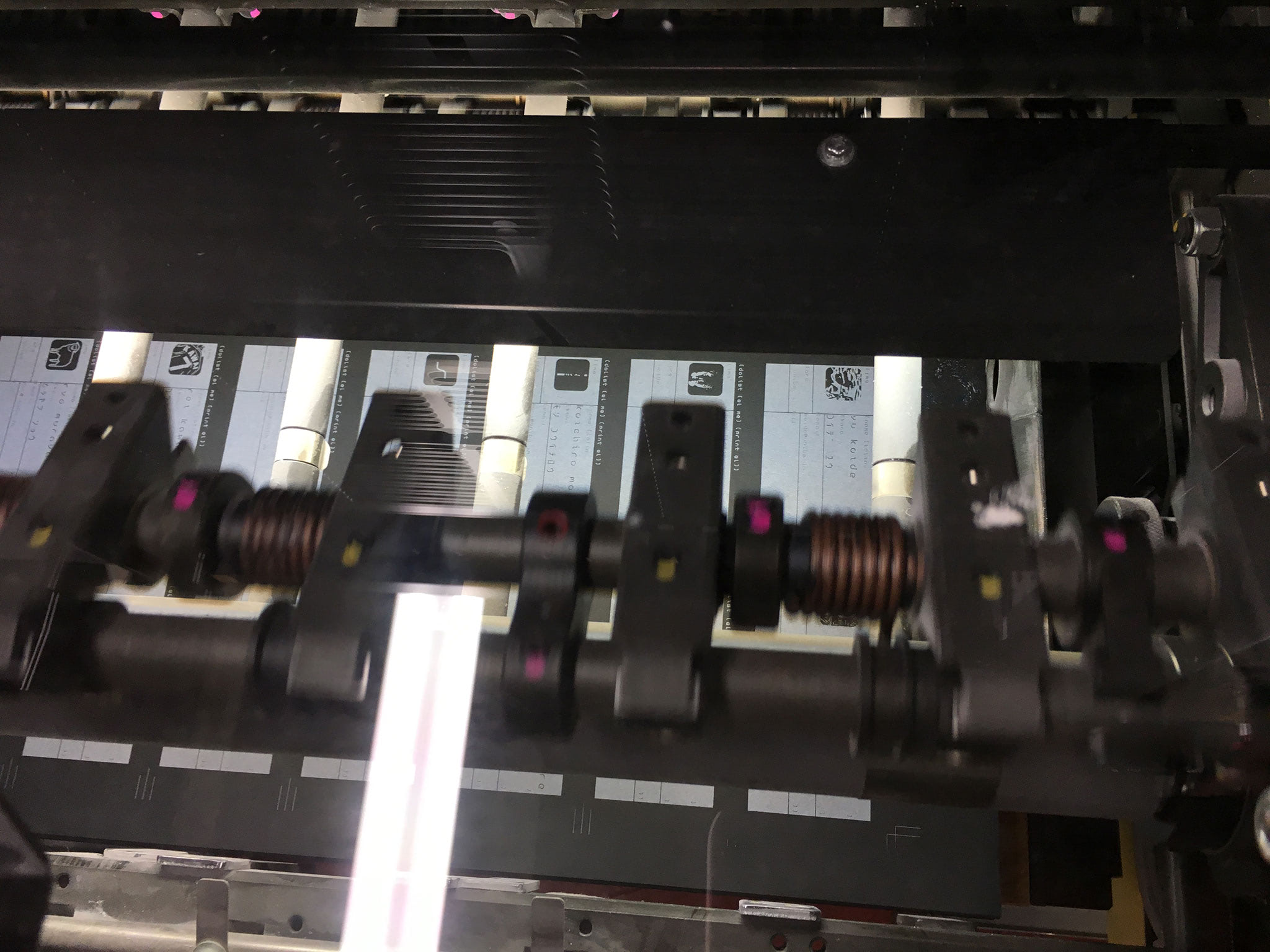

印画紙を使うわけにはいかなかったのですが、ジアゾ式印画紙の青から白に至る階調をイメージして、竹尾社の青い用紙「ビオトープ マゼランブルー 210kg」に白一色で刷ることにしました。当初は文字の細かい部分が潰れることや、インクの滲みなども、印刷技術のフィジカルな部分が感じられて面白いだろう、と思っていたのですが、最初の本機校正では小さい文字が読めないほどに潰れ、罫線が全く見えなくなってしまいました。ほとんど視覚的な調整をしないで機械的にレイアウト進めることを目指したものの、この点だけは対応が必要になりました。印刷の圧力によって印刷面が大きくなるため、抜きの文字について補正をかけて視認性を確保する調整を行いました。

白い面を文字の形に抜いて背景を見せようとしたが失敗

外側方向に補正

竹尾紙工社の工場

表記について

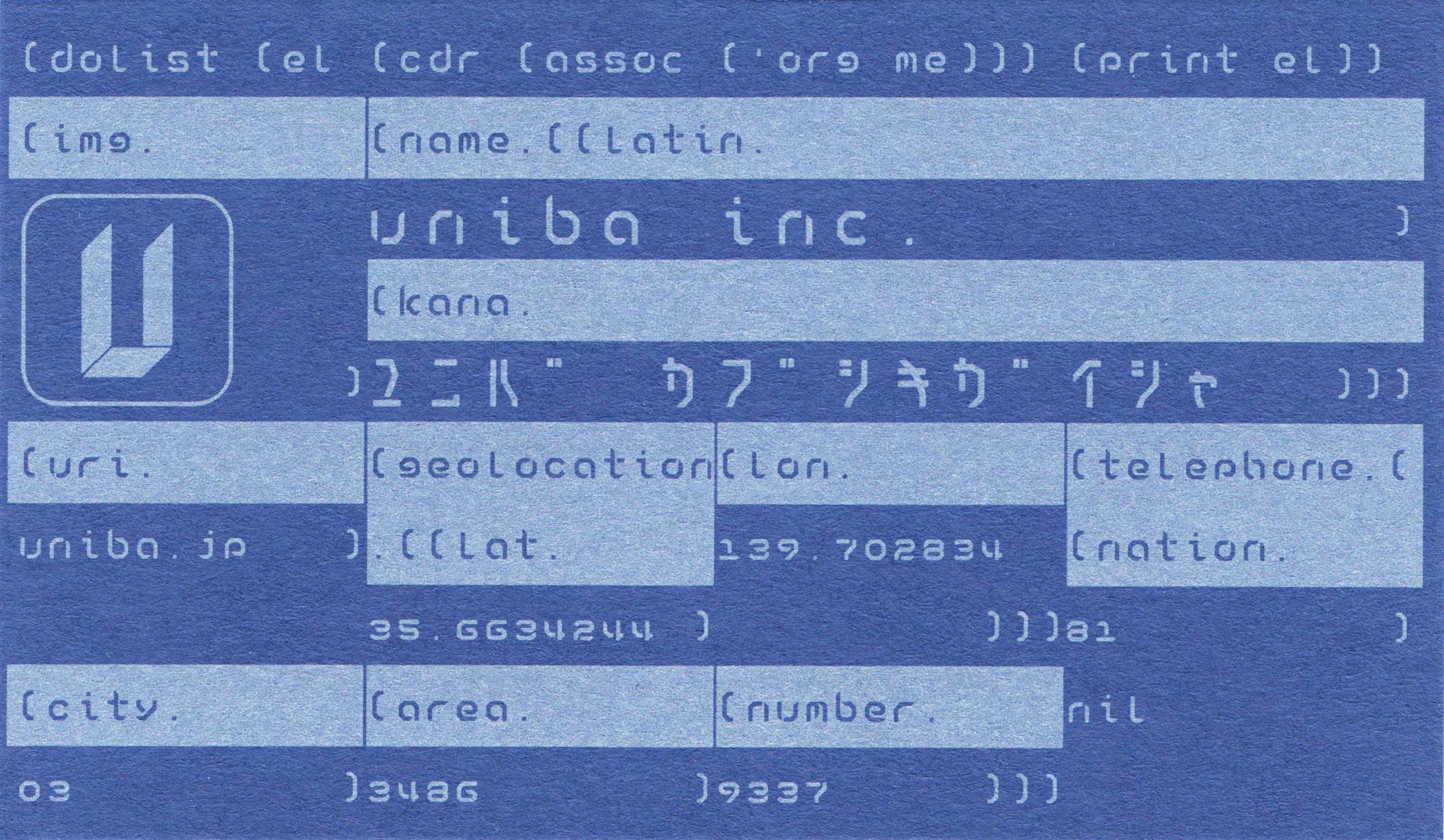

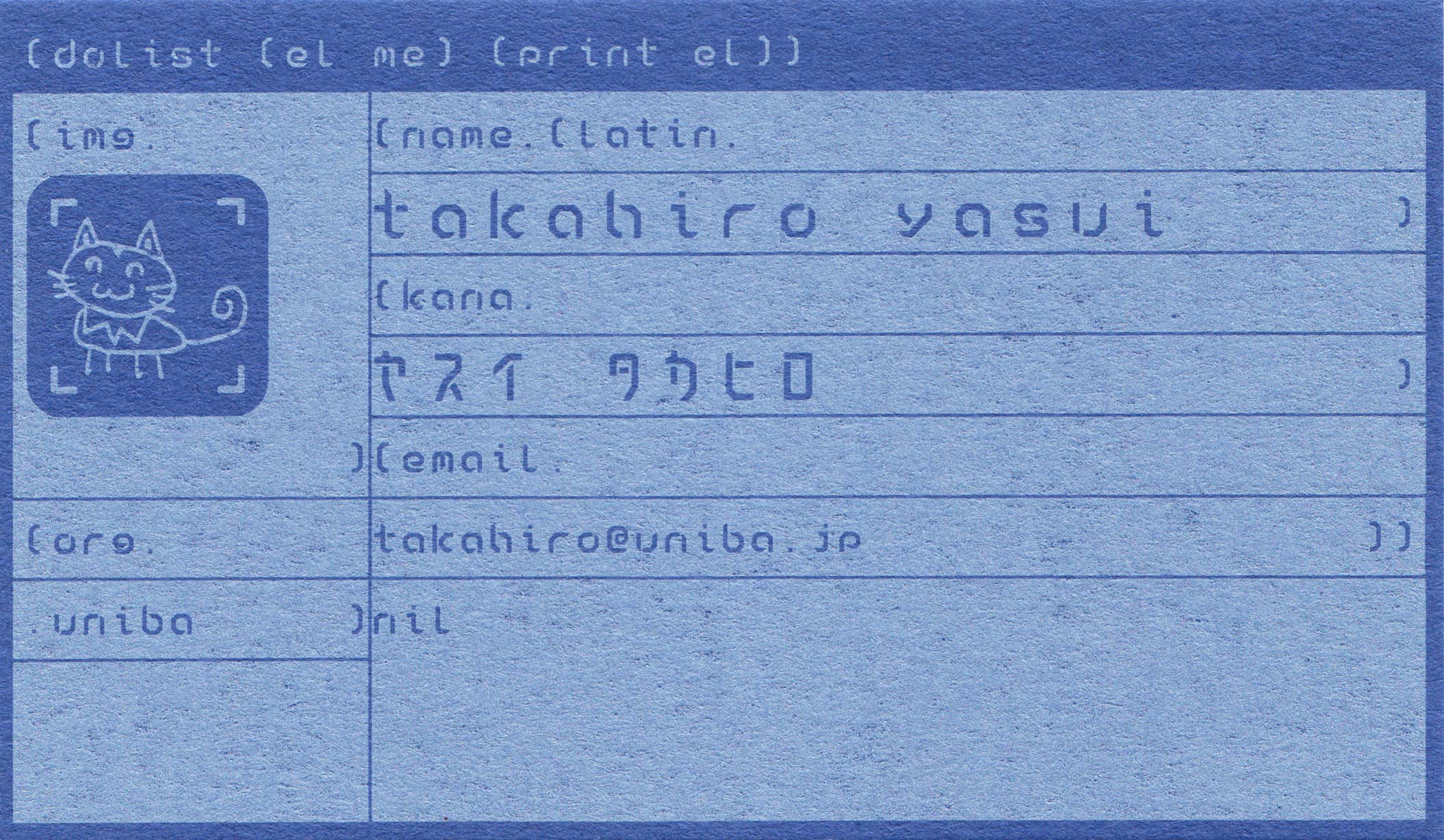

名刺には構造化された情報を表記しようと考えました。例えば、名刺の所有者個人 (me) とその要素としての名前 (me.name.latin / me.name.kana) やメールアドレス (me.email) があり、ユニバという組織 (uniba) の下位の要素としての緯度経度 (uniba.geolocation.lon / uniba.geolocation.lat) や市外局番 (uniba.telephine.city) がある、というようにデータ構造を作り、そのモデルが名刺という媒体に出力されて実態を得た、という想定をしました。具体的には、名刺の所有者を表現している Lisp のリストがあると想定して、そのリスト評価を開始するために、カードの上部にはリストを評価する命令が置かれています (dolist …の行) 。2行目以下には評価結果の要素名と値が並んで、名刺の情報を構成しています。

Lisp のコード https://t.co/JcoREOttcz

(文:Haruma Kikuchi)